消防関係法令の各類に共通する部分です。まず、用語について、「防火対象物」「特定防火対象物」「複合用途防火対象物」「無窓階」「関係者」の定義は最低限覚えましょう。また、免状の書き換え・再交付の申請先などの資格制度、消防用設備の工事や整備・点検に関する届け出の時期や頻度などについてもよく理解する必要があります。

消防法令関連用語

消防対象物・防火対象物

消防対象物:山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物『又は物件』

防火対象物:山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物『もしくはこれらに属するもの』

特定防火対象物・非特定防火対象物

消防施行令別表第一(一部省略)※青字は特定防火対象物、黒字は非特定防火対象物

| 項 | 防火対象物 | |

| (1) | イ | 劇場、映画館、演芸場または観覧場 |

| ロ | 公会堂または集会場 | |

| (2) | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの |

| ロ | 遊技場またはダンスホール | |

| ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | |

| ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗 | |

| (3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |

| ロ | 飲食店 | |

| (4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場 | |

| (5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |

| ロ | 寄宿舎、下宿または共同住宅 | |

| (6) | イ | 病院、診療所または助産所 |

| ロ | 老人短期入居施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(要介護)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、重症心身障害児施設、障害者支援施設 | |

| ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人センター、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所)、肢体不自由児施設(通所)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援センター、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム | |

| ニ | 幼稚園または特別支援学校 | |

| (7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |

| (8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |

| (9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |

| ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |

| (10) | 車両の停車場または船舶もしくは飛行機の発着場(旅客の乗降または待合の用に供する建築物に限る) | |

| (11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |

| (12) | イ | 工場または作業場 |

| ロ | 映画スタジオまたはテレビスタジオ | |

| (13) | イ | 自動車車庫または駐車場 |

| ロ | 飛行機または回転翼飛行機の格納庫 | |

| (14) | 倉庫 | |

| (15) | 全各項に該当しない事業場 | |

| (16) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |

| ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |

| (16の2) | 地下街 | |

| (16の3) | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの | |

| (17) | 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、または重要美術品として認定された建造物 | |

| (18) | 延長50m以上のアーケード | |

| (19) | 市町村長の指定する山林 | |

| (20) | 総務省令で定める舟車 | |

複合用途防火対象物

2つ以上の異なる用途が存在する防火対象物で、1つでも特定防火対象物が含まれると、その建物全体は特定防火対象物となる。

無窓階

避難上または消火活動上、有効な開口部が一定の基準に達しない階のこと。

※『窓が無い階』ではない!

防炎規制

防炎規制とは、不特定多数の人の集まる場所や高層建築物の中で使用される繊維製品(カーテン、絨毯、暗幕・緞帳、工事用シートなど)などを消防法で規制すること。防炎規制の対象となる防火対象物は以下のとおり。

- 地下街、準地下街を含む特定防火対象物

- 高さ31mを超える高層建築物

- 工事中の建築物やその他の工作物

- テレビスタジオ、映画スタジオ

関係者

消防対象物または防火対象物の『所有者、管理者、占有者』を指す。また、“関係のある場所”とは、消防対象物・防火対象物のある場所をいう。

舟車

船舶安全法の規定を適用しない船舶、端船、はしけ、被曳舟、その他の船および車両のこと。

危険物

消防法(法別表第一)の品名欄に掲げる物品で、第1類から第6類に分類されている。

消防組織の理解とその任務

消防庁

国の機関である総務省の外局で日本の消防活動を統括する。トップは消防庁長官。

特別な断りがない限り、消防関連法令では「消防庁=総務省消防庁」であり、東京消防庁とは別組織。消防庁の主な業務は以下のとおり。

- 消防制度などの企画立案

- 防火査察、防火管理やその他の火災予防の制度や企画の立案

- 消防職員や消防団員の教育訓練や基準に関すること

- 消防の用に供する設備や機械器具等の検定

- 危険物の判定や保安に関すること

- 危険物取扱者や消防設備士に関すること

消防本部(消防局)

消防組織法に基づいて、多くの市町村に設置されている常備の消防機関(消防専門の部局)でトップは消防長。

法的には「消防本部」というが、政令指定都市、中核市または消防組合等で人口の多い消防本部は、消防局と称することがある。消防本部の業務実施機関として消防署(分署、出張所を含む)が設置される。消防本部(消防署を含む)に勤務する消防職員は、一般職員と消防階級を持つ消防吏員で構成されている。消防吏員は一般的には消防士と呼ばれ、消防業務に専門的に従事する常勤一般職の地方公務員である。

消防団

消防組織法に基づいて、多くの市町村に設置されている非常備の消防機関でトップは消防団長。

ただし、山岳地帯や離島の一部など、常備消防機関(消防本部等)が設置されていない地域では常備消防を担っている。

消防団は通常、他の職業等に就いている一般市民である団員で構成されている。団員は、平時には予防・防災活動、訓練、応急手当の普及指導を行い、火災・災害発生時には消火・災害活動を行う、非常勤特別職の地方公務員である。

火災予防

措置命令

消防長、消防署長、消防吏員または消防本部を置かない市町村の長は、火災の予防に危険な行為者や、消防の活動に支障になると認められる場合は、関係者に一定の措置命令を発することができる。消防団長や消防団員は発令できない。

立ち入り検査

消防長、消防署長または消防本部を置かない市町村の長は、火災の予防のため関係者に対して資料の提出や報告を命じることができる。立ち入り検査を行う時間帯に制限はなく事前通告も不要である。ただし、個人の住宅への立ち入り検査は、以下の場合に限る。

- 関係者の承諾を得た場合

- 火災発生のおそれが著しく大きく、特に緊急の必要がある場合

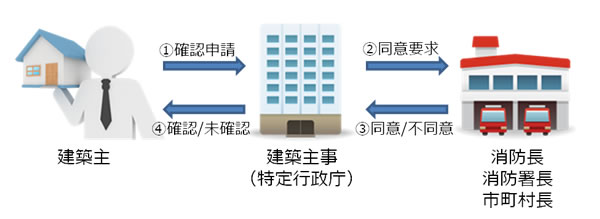

建築許可等の同意

同意とは

消防法において、建築物の新築や増改築および用途変更を行う場合は、消防長、消防署長または消防本部を置かない市町村の長の同意を得なければならない。同意の回答期限は以下のとおり。

- 一般建築物は3日以内

- その他は7日以内

消防同意の流れ

防火管理

防火管理者

防火管理者とは、消防法に基づいて、防火に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格を有し、防火対象物の管理権原者から選任され、その防火対象物の防火上の管理を行なう者のことである。

防火管理者の選任基準は、防火対象物の収容人数によって変わる。なお、同一敷地内に管理者が同じ防火対象物が2つ以上ある場合は、それらを1つの防火対象物とみなして収容人数を合計する。

- 特定防火対象物:30人以上

- 非特定防火対象物:50人以上

統括防火管理者

1つの防火対象物に複数のテナントが入っており管理権原が分かれている場合は、各管理権原者の協力により、建物全体としての防火管理を推進していくことが重要であり、共同で行う防火管理の形態を共同防火管理という。

複合用途防火対象物(雑居ビル等、複数のテナント等が入った建物)では、建物所有者を代表とし、各テナントの管理権原者によって構成された共同防火管理協議会を設置し、建物全体の防火管理を共同で進めるための協議事項を定め、統括防火管理者を選任し、防火対象物全体についての消防計画の作成、避難訓練を行い、消防署へ届け出る。

統括防火管理者の選任が必要な防火対象物は以下のとおり。

- 高さ31mを超える高層建築物

- 避難困難施設が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの

- 特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの(避難困難施設を除く)

- 複合用途の非特定防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの

- 地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの

- 準地下街

消防用設備

消防の用に供する設備の一覧

| 消防の用に供する設備 | 消火設備 | 消化器及び簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、または膨張真珠岩) |

| 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備 | ||

| 不活性ガス消火設備、ハロゲン化合物消火設備 | ||

| 粉末消火設備 | ||

| 屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備 | ||

| 警報設備 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備 | |

| 漏電火災報知器、消防機関へ通報する火災報知設備 | ||

| 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン、その他の非常警報器具、および非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、および放送設備) | ||

| 避難設備 | すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他避難器具 | |

| 誘導灯、および誘導標識 | ||

| 消防用水 | 防火水槽、またはこれに代わる貯水池その他の用水 | |

| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、および無線通信補助設備 | |

| 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、住宅用消火器および消火器具、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災警報設備、住宅用火災警報設備、住宅用自動火災警報設備、共同住宅用非常警報装置、共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備、特定小規模施設自動火災警報設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災警報設備 | |

消防用設備の設置基準

原則として棟単位で基準を適用する。ただし、例外として別の防火対象物にするものは以下のとおり。

- 開口部のない耐火構造の床または壁で区画されている場合

- 複合用途防火対象物

- 地下街

- 消防長または消防署長が指定する、地下街と隣接する特定防火対象物の地階

- 渡り廊下などで防火対象物を接続した場合

設置維持命令

防火対象物の消防用設備等が設備等技術基準に従って設置・維持されていない場合には、消防長、消防署長または消防本部を置かない市町村の長は、防火対象物の関係者で権原を有するものに必要な措置を命ずることができる。

既存防火対象物の適用除外および用途変更の特例

消防用設備等の設備等技術基準が改正された後に、既存の防火対象物を増改築した場合には、原則として従前の基準をそのまま適用する。ただし、例外として常に現行の基準を適用するものは以下のとおり。

- 特定防火対象物

- 従前の規定に違反している場合

- 改正規定が施行されてから、床面積1,000㎡以上、または元の延べ面積の1/2以上の増改築を行ったとき

- 消火器および簡易消火用具、漏電火災警報機、避難器具、誘導灯、誘導標識

- 自動火災報知設備(地下街、準地下街を除く特定防火対象物と重要文化財)

- 非常警報器具または非常警報設備

設置届および消防検査

以下の防火対象物の関係者は、消火用設備を設置後4日以内に消防長または消防署長に届け出て検査を受ける必要がある。ただし、簡易消火用具、非常警報器具は届け出不要。

- 延べ面積300㎡以上の特定防火対象物

- 消防長または消防署長が指定する延べ面積300㎡以上のその他の防火対象物

- 特定一階段等防火対象物

消防用設備点検・報告

以下の防火対象物の消防用設備等の点検は、消防設備士または消防設備点検資格者が行い、消防長、消防署長または消防本部を置かない市町村の長に報告する。

- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

- 消防長または消防署長が指定する延べ面積1,000㎡以上のその他の防火対象物

- 特定一階段等防火対象物

上記以外は、防火対象物の関係者が点検を行い、消防長、消防署長または消防本部を置かない市町村の長に報告する。

点検の報告期間、時期は以下のとおり。

- 報告の期間:特定防火対象物は1年に1回、その他は3年に1回

- 点検の時期:機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回

工事・検査の届出と点検・報告一覧

| 内容 | 届出・報告者 | 届出・報告先 | 期間 |

| 着工届 | 甲種消防設備士 | 消防長または消防署長 | 着工の10日前まで |

| 設置届 | 防火対象物の関係者 | 設置後4日以内 | |

| 点検報告 | 特定防火対象物:1年に1回 その他:3年に1回 |

消防設備等に関する制度

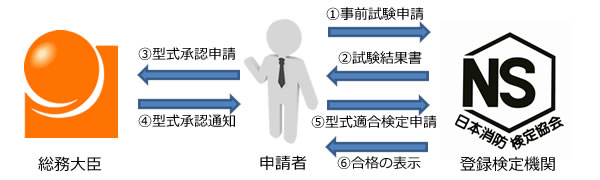

消防設備等の検定

消防設備等は、型式承認を受けた後、それぞれの製品について型式適合検定を受けて合格した旨の表示がないと、販売や販売目的で陳列することができない。さらに、消防の用に供する機械器具または設備についても、合格した旨の表示がないと検定対象機械器具等を設置したり修理の請負に係る工事に使用することができない。

消防設備士制度

消防設備士の免状は、甲種と乙種の2種類で指定区分等については以下のとおり。

- 甲種:特類および第1類から第5類の工事と整備・点検

- 乙種:第1類から第7類の点検・整備

| 指定 区分 |

免状 種類 |

対象設備 | 除外の 工事・整備 |

| 特類 | 甲 | 特殊消防用設備等 | |

| 第1類 | 甲・乙 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | 電源、水源、配管 |

| 第2類 | 甲・乙 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | 電源 |

| 第3類 | 甲・乙 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化合物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | |

| 第4類 | 甲・乙 | 自動火災警報装置、ガス漏れ火災警報装置、消防機関へ通報する火災報知設備 | |

| 第5類 | 甲・乙 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | |

| 第6類 | 乙 | 消火器 | |

| 第7類 | 乙 | 漏電火災警報機 |

また、業務に従事・不従事に関わらず、法令に定める期間以内(免状の交付を受けた日から2年以内に1回目、それ以降は5年以内)に都道府県知事の実施する、工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習受講が義務付けられている。

受講しない場合、消防設備士免状の返納を命ぜられることがある。なお、返納を命ぜられた日から1年を経過しない者については、新たに試験に合格しても免状が交付されないことがある。